Con la pandemia da Covid-19 l’economia e la società italiane sono state colpite da uno shock senza precedenti nel mezzo di una stagnazione ventennale e senza aver ancora riassorbito – soprattutto nelle regioni più deboli – le perdite di prodotto sofferte con l’ultima grande crisi finanziaria.

È questa una premessa fondamentale dalla quale partire per inquadrare realisticamente il dibattito in corso sulle occasioni di cambiamento che si aprono nella transizione una volta superata l’emergenza sanitaria. Vanno in particolare tenuti ben presenti i ritardi accumulati dal Paese negli ultimi venti anni; un ventennio di mancata crescita e di aumento delle disuguaglianze tra individui, imprese e territori.

La pandemia ha determinato un significativo mutamento della politiche economiche nell’Unione Europea. La BCE ha immediatamente avviato un programma straordinario di acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario consentendo ai paesi di finanziarsi sui mercati a tassi molto bassi; contemporaneamente la Commissione europea ha provveduto a sospendere le regole fiscali e quelle sugli aiuti di Stato, permettendo agli Stati membri di adottare le necessarie misure di contrasto della pandemia; infine, l’Unione europea ha lanciato nel luglio 2020, grazie all’impulso della Germania, il programma Next Generation Eu, ossia una risposta alla crisi con un piano ampio e coordinato di investimenti pubblici finanziato da una nuova e inedita emissione di titoli a valere sul bilancio comunitario.

Si comprende bene che – in particolare con la mutualizzazione del debito dell’Unione – si tratta di un radicale mutamento di prospettiva rispetto alla logica delle decisioni prese nel 2011, durante la crisi dei debiti sovrani, che subordinavano le politiche economiche al consolidamento delle finanze pubbliche. Puntare a un aumento contemporaneo degli investimenti pubblici che si prefigge una trasformazione strutturale dell’economia europea mediante la crescita sostenibile sotto il profilo ambientale e la diffusione delle innovazioni di matrice digitale, può determinare un impatto significativo sulla crescita.

Il dibattito di questi mesi sul PNRR intercetta diverse prospettive di analisi; tra queste, assume rilievo l’impatto che la spinta alla transizione green, voluta fortemente dal legislatore europeo, può comportare per la pubblica amministrazione (PA) chiamata, al tempo stesso, al ruolo di regista e di attore di un copione ancora non scritto.

Come è noto il PNRR approvato in via definitiva nel luglio 2021 scorso ha programmato l’azione pubblica dei prossimi anni intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, comprendendo anche un ambizioso pacchetto di riforme, dalla giustizia alla PA.

Per ciò che concerne la questione della coesione territoriale, il piano prevede di riservare alle regioni meridionali il 40% delle risorse “territorializzabili”, proprio perché si riconosce il ruolo centrale che queste devono ricoprire per il rilancio economico di tutto il Paese.

A tale riguardo va considerata una questione che ora inizia ad essere sollevata e che riguarda le modalità attraverso le quali saranno allocate le risorse a livello locale. La prevalenza di bandi competitivi a cui le diverse amministrazioni dovranno partecipare per ottenere le risorse per finanziare i progetti presentati; è evidente che un ruolo fondamentale nel risultare “vincitori” sarà la capacità di presentare dei progetti solidi e coerenti, il che richiede delle non indifferenti risorse sul piano delle competenze dei pubblici funzionari.

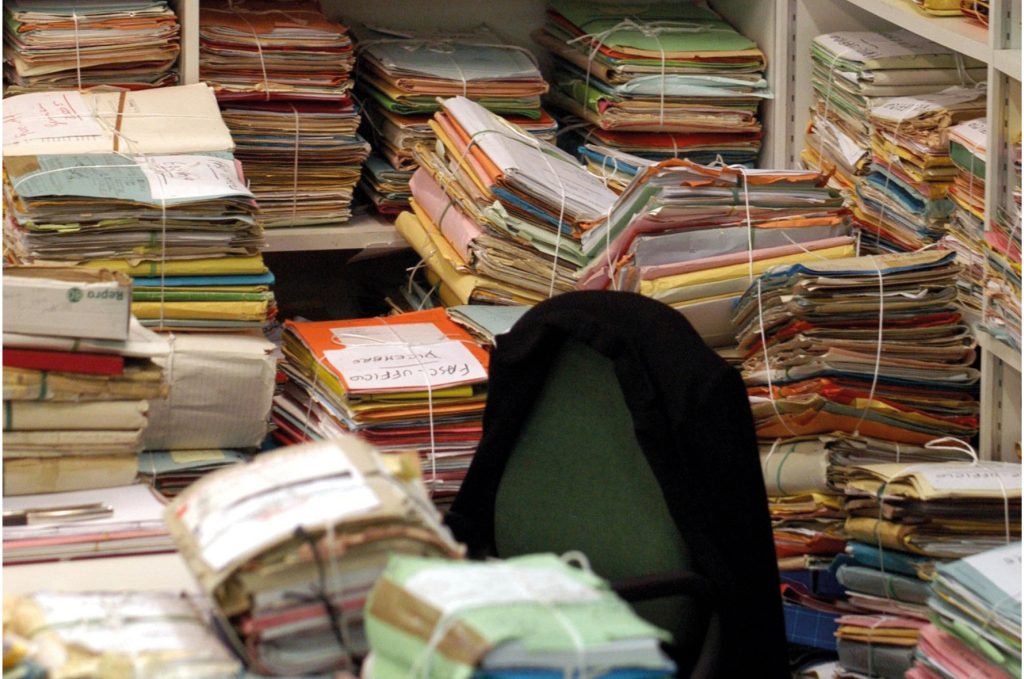

Tutto ciò si scontra con una sostanziale inadeguatezza della PA tanto in termini di quantità che di qualità; la debolezza italiana emerge sia nel confronto che gli altri paesi europei destinatari di ingenti risorse del Next generation UE sia tra le diverse aree del Paese. Basti pensare che la Francia si conferma la prima nazione con più del 21% delle forze di lavoro impiegate nella PA. Tale percentuale è crescita significativamente tra il 2001 e il 2019 in Spagna con un aumento dal 13% a 16%, mentre in Italia si è passati dal 14,5% al 13,2% con una riduzione di circa 320mila unità. A livello nazionale, escludendo le regioni a statuto speciale, il numero di addetti alla PA per 1000 abitanti negli enti locali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) è pari a 6,1 al Sud contro un valore medio di 7,3 nelle regioni del Centro-Nord. Inoltre questi anni, anche a seguito delle politiche di contenimento della dinamica della spesa pubblica, il ricambio all’interno della PA ha subito un forte rallentamento: se si considera il valore medio dell’indice di ricambio del personale in Italia esso è pari a 0,65 per tutto il periodo 2007-2018. Al Centro-Nord l’indice è pari a 0,7, nel Mezzogiorno scende a 0,58. Il personale laureato nelle amministrazioni comunali in pochi casi supera il 30% del totale (Bari 37,6%, Roma 33,8%, Bologna 32% e Venezia 31,9%). Reggio Calabria ha registrato tra il 2007 e il 2018 una diminuzione del personale laureato: dal 22,3% al 20,9%; tassi decisamente inferiori alla media nel 2018 anche per Palermo (10,7%) e Napoli (19,6%).

Ciò nonostante, gli enti locali meridionali saranno chiamati a elaborare progetti che rispettino i requisiti richiesti dai bandi per riuscire ad aggiudicarsi le risorse del PNRR, quindi l’effettiva distribuzione territoriale di una parte significative delle risorse del PNRR si conoscerà solo in un secondo momento. Il PNRR specifica la destinazione territoriale dei progetti di investimenti solo in 37 misure sulle 187 complessive, per tutti gli altri casi ci si limita a una dichiarazione di principio. Il rischio tutt’altro che remoto e che la minore capacità progettuale delle amministrazioni locali meridionali le esponga a un elevato rischio di mancato assorbimento. Con il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno potrebbero beneficiare di risorse insufficienti.

Il Governo su questo punto non si è assunto la piena responsabilità politica di una distribuzione delle risorse – anche superando in certi casi la logica dei bandi – tale da considerare questa ripartizione come strategica ai fini del successo del PNRR. Affrontare questa sfida imporrebbe capacità di progetto e di proposta in cui l’Europa potrebbe esercitare una notevole influenza, esigendo la definizione di cogenti parametri nei quali declinare le priorità proclamate (sostenibilità ambientale, transizione energetica, sviluppo e contrasto alle disuguaglianze: in breve un aggiornato e convinto ritorno allo spirito di Delors).

Sarebbe necessario che l’Unione europea – sulla base del vincolo della condizionalità – sia determinata nel richiedere il rispetto delle quote di spesa come previsto e che l’efficacia di ogni linea di investimento sia valutata per l’effettiva capacità di rispondere ai fabbisogni dei territori, pretendendo anche – se necessario – un’adeguata governance ispirata al principio di sussidiarietà, in particolare quella verticale dell’art. 120 della Costituzione, se le amministrazioni locali si dimostrassero non all’altezza del progetto di rinascita nazionale.

Ulteriori approfondimenti

http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2022/04/NOTA-SVIMEZ-RELAZIONE.pdf